|

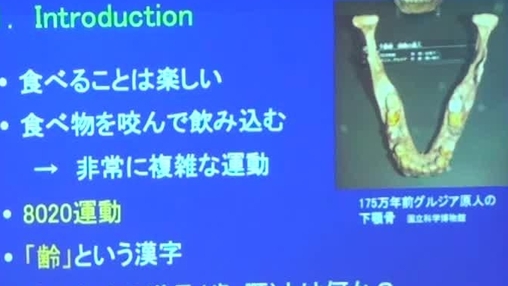

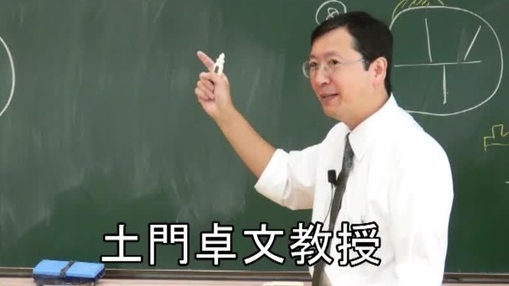

脊椎動物の顎の進化

|

【スケジュール 】

2009年8月3日

9:00 受付開始

9:00 歯学部長挨拶(川浪歯学部長)

9:35 入学から卒業まで(入試案内含む)(八若教授)

10:00 学生生活紹介(北川教授)

10:25 体験講義I「脊椎動物の顎の進化」(土門教授)

11:10 休憩

11:15 体験講義II「歯と脳と心」(大畑教授)

12:00 午前の部終了

受付開始

13:00 体験実習(大畑教授 他)

14:30 歯科治療の実際(八若教授 他)

15:10 休憩

15:20 大学院生による研究室紹介(小グループに分かれ、大学院生が研究室の紹介)

16:20 質疑応答(教務委員会委員)

17:00 終了

|

教員:

土門 卓文(北海道大学歯学研究科) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, オープンキャンパス, 公開講座でさがす, 医学/保健学, 歯学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

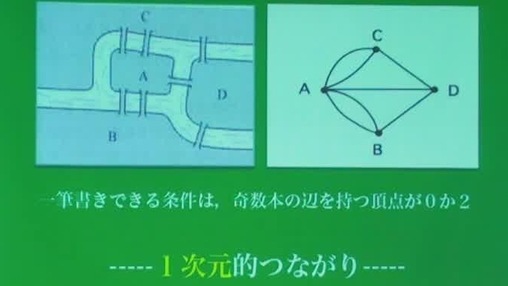

トポロジーの考え方 ~柔らかい幾何学の話~

|

【スケジュール 】

2009年8月2、3日

9:00 受付開始

9:30 学部長挨拶

9:40 理学部各学科紹介

10:40 大学院学生による研究発表

12:00 昼休み

13:00 数学科教員による公開講座

8月2日「トポロジーの考え方 – 柔らかい幾何学の話 -」(石川教授)

8月3日「波の方程式 – フーリエ級数で波の方程式を解こう」(高岡教授)

15:00 終了

|

教員:

石川 剛郎(理学研究院) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, オープンキャンパス, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

【概要】

近年、情報コミュニケーション技術(ICT)の発達や高等教育の国際化の進展がめざましく、これに伴い、欧米諸国をはじめ韓国やシンガポール等のアジアでもeラーニング等のICTを活用した教育の導入や普及が進んでいます。

我が国においても「IT新改革戦略」でインターネット等を用いた遠隔教育を行う学部・研究科の割合を2倍以上にする目標を掲げ、文部科学省においても特色GP・現代GP、そして教育GP等により遠隔教育への取組支援を推進しています。

こうした状況の中、大学等の高等教育機関では、教育内容の高度化・多様化への要請や限られた人材・予算の中で効果的な教育の実施が求められており、これに対応するためeラーニング等のICTを活用した教育を推進する人材養成の必要性が高まっています。

そこで、本セミナーでは、eラーニングの活用方法や、eラーニングの活用事例、eラーニングを支えるLMS(Learning Management System)の活用方法などを紹介し、また、インストラクショナルデザインの視点からみたICTの効果について説明します。

これらを地域のICT活用教育の導入や推進に役立てていただきたいと思います。

主催: 北海道大学、 放送大学

協力: 北海道地区FD・SD推進協議会

北海道大学学術交流会館

2010年2月4日

【プログラム 】

13:05-13:10 開会挨拶

脇田 稔 (北海道大学)

13:10-14:10 eラーニング活用によるブレンディッドラーニング

仲林 清 (放送大学)

14:10-14:25 初習外国語教育のITコンピュータラーニングシステムについて

伊藤 直哉 (北海道大学)

14:25-14:40 ラーニング(コース)マネージメントシステム『ELMS(エルムス)』について

布施 泉 (北海道大学)

14:40-14:55 休憩

14:55-15:10 ラーニング(コース)マネージメントシステムのフリーソフト『Moodle(ムードル)』の活用について

山田 邦雅 (北海道大学)

15:10-16:00 ICT活用の効果

内田 実 (放送大学)

16:00-16:20 全体質疑応答

16:20 閉会挨拶

|

教員:

脇田 稔(北海道大学歯学研究科)、仲林 清(放送大学ICT活用・遠隔教育センター ) 、伊藤 直哉(北海道大学メディア・コミュニケーション研究院)、布施 泉(北海道大学情報基盤センター )、山田 邦雅(北海道大学高等教育推進機構) 、内田 実(放送大学) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 情報基盤センター, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

水産物生産において,捕獲・選別・加工する一連の生産プロセスの中で,漁船やこれに搭載される各種の機械・装置が使用されます。本授業ではこうした機械・装置を効率よく安全に動かすために必要な工学の基本について初歩から解説し,船・機械に働く力のメカニズムや運動特性の取り扱い方の基礎を学習します。

|

教員:

芳村 康男(北海道大学水産科学研究院) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 水産学, 水産学部, 水産科学院/水産科学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

固体地球の物質的および物性的な層構造、運動、熱的状態等を物理学的に理解し、かつそれらの観測手段について概観します。また月惑星との比較を通じてそれらの理解を深めます。

・地球惑星状態物理学1(2005)

|

教員:

日置 幸介(北海道大学理学研究院) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

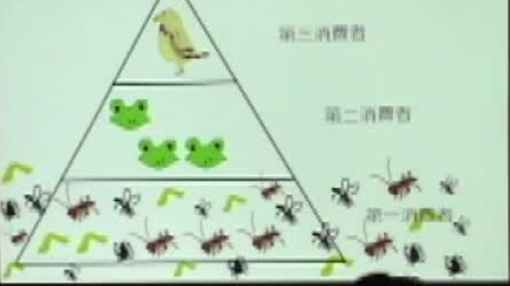

今から約3億6000万年前のデボン紀に、暖かい沼地の浅瀬から勇気ある両棲類の先祖(ユーステノプテロン)が陸を目指しました。この水圏からの脱出、つまり陸上への進出は体重を支えるための骨格の劇的な進化と、空気中の酸素を獲得するための未完成な肺の誕生につながり、私たちヒトの今日の存在の基礎となったのです。本講座は、現存する両棲類の中で特異的に進化した無尾目を、形態や生態、繁殖戦略や鳴き声といった生物学的側面と、絵本や物語また食文化といった文化的側面から分析し、激変する両棲類周辺の環境を通して総合的に両棲類を捉えようとするものです。文系理系を問わず、授業を通して将来研究者として必要な問題解決の視点と手法をマスターすることも目的としています。

|

教員:

鈴木 誠(北海道大学高等教育推進機構) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道大学工学部で開催された「小さな夢を見つづけて」の映像資料をご覧いただけます。

|

教員:

藤川 重雄 (工学研究院) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 工学/情報, 工学部, 最終講義 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

-???? ?? ??-

|

???? ???『1Q84』? ??

-???? ?? ??-

???? ??? (?????? ??? ?????) ????? ????? 2010? 5? 15?.

|

教員:

???? ??? |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, korean, 人文学カフェ, 公開講座でさがす, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

この映像コンテンツは、サステナビリティー・ウイーク2011のオープニング・セレモニー(10月24日)、関連イベントの一つであるGIFT(10月30日)で上映した「“超面積”を活かした地球環境の研究と教育-北海道大学の研究林-」です。北大の持つ研究林は、世界でも類を見ない規模の森林の敷地面積を持ちながらも、木々の1本1本を管理しています。そして、この木々を衛星から観測し、地上での実測データとどの程度誤差が出るのか調査研究しています。他にも、森林を森林生態系としてとらえ、森林の多様な機能について研究を行なうなど、規模の大きさを活かした先端的な研究なども行なわれています。

世界各国の研究者から注目を集めている研究林を、より多くの研究者に活用していただくために制作され、インターネットなどを通じて世界へ発信されています。

|

教員:

|

開講年:2011

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, 公開講座でさがす, 北方生物圏フィールド科学センター, 理学/自然科学, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

保健科学研究院の公開講座は「ようこそ!ヘルスサイエンスの世界へ」というテーマのもと、3名の研究者が専門分野の紹介をわかりやすく行います。

第1限目:「リウマチ診療の進歩と画像診断」

神島保教授(医用生体理工学分野)が進行性の関節破壊をきたす関節リウマチの診断・治療に画像診断がどのように役立つかを解説します。

第2限目:「超音波でみる心臓の動きと血液の流れ」

三神大世教授(病態解析学分野)が心臓の動きや血流の動画など人体内をリアルタイムで映像化する超音波の診断能力について解説します。

第3限目:「子どものうつと自殺に傾く心理-その実態と対策について-」

傳田健三教授(生活機能学分野)が、近年増加している子どものうつ病、若者の自殺について、わが国の実態を報告し、その対策について解説します。

講演者はサスティナビリティ・ウィーク2013のテーマである「持続可能な社会の構築に向けた学び」をキーワードとして、保健科学の視点から詳しくかつ分かりやすく解説します。

リンク

ようこそ!ヘルスサイエンスの世界へ

(サステナビリティ・ウィーク2013オフィシャルサイト)

|

教員:

小林 清一(北海道大学大学院保険科学研究院)、伊達 広行(北海道大学大学院保険科学研究院)、小笠原 克彦(北海道大学大学院保険科学研究院) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, 公開講座でさがす, 医学/保健学, 医学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

地球表面積の3分の2を占める海洋は、気候変化や人間活動の影響を強く受け、また重要な食料を供給してくれます。海鳥は海洋を広く飛び回り、またクジラやアザラシ以上に深く潜って、プランクトンから大形のイカまで多種多様な海洋生物を食べます。地球環境変化が海洋生態系の重要な高次捕食者である海鳥にどのような影響を与えるのかを紹介することで、海洋をよりよく理解していただくのが目的です。

場所: 札幌大谷高等学校

日時: 2009年11月7日

|

教員:

綿貫 豊(北海道大学大学院水産科学研究院) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学プロフェッサー・ビジット, 水産学, 水産学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

ペットボトルや家電製品がリサイクルされアジア各国に輸出されています。日本は世界に先がけ循環型社会という制度を作っているが、本当に環境に優しい結果を生んでいるのか。この問題を世界の視点から考えてみます。

札幌稲雲高等学校

2009年10月29日

|

教員:

吉田 文和(北海道大学公共政策大学院付属公共政策学研究センター) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学プロフェッサー・ビジット, 経済学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

理系や文系に関係なく、科学リテラシー確立のためのコースであり、科学者になるためのコースではありません。このコースでは、主に物理と化学を学び、力と物質について理解しましょう。

また社会問題などにあらわれる地球温暖化や放射性廃棄物の問題は、人間の決めた分野で言うと、物理、化学、生物、地球物理にまたがっています。このため、これらの問題を議論するときには総合的な科学的知識が必要となります。そうした総合的な知識を得るためには、統合的なサイエンスのコースが最も適しています。このコースでは自然科学1および自然科学2で自然科学のすべてを概観できるようになっています。またこれにより自然界の構造的理解が明確にできるようになるでしょう。予備とする基本的な知識も必要ありませんので文系でも安心して受講できます。また、理系学生でもサイエンス全般にわたっての理解や、サイエンスとは何かを知っておくことは重要です。このコースでは、サイエンスに対しての知識と、大局的な理解を目指します。

この授業は、アメリカでその重要性が認識され、現在広く行われている統合的科学授業に基づいています。日本では、このコースが最初の試みとなりますが、世界標準の内容に基づきますので安心して受講してください。

科学・技術の世界 ゼロからはじめる「科学力」養成講座2(2009年度)

|

教員:

鈴木 久男 (北海道大学理学研究院) |

開講年:2009

|

タグ:

General Education Courses, japanese, Physical Sciences/Natural Sciences, School of Science, Search by Undergraduate School |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

MITメディアラボは、「未来は予測するものではなく、発明するもの」というアラン・ケイの言葉を体現する研究所であり、世界中の先進的な企業とのコラボレーションを創造のエンジンとし、ユニークな「独創・協創・競創」の文化風土を作り上げてきた。その中から生まれたのが、タンジブル・ビットである。人々が生涯を通じ物質的な世界と関わりあうことで育んできた豊かな感覚と能力を活かし、人間、デジタル情報、そして物理世界をシームレスにつなぐインターフェイスを実現することが、タンジブル・ビットのゴールである。本講演では、タンジブル・ビットのコンセプトとタンジブルメディアグループがデザインした多様なインターフェイスの例を紹介し、ユビキタス GUI を越える未来を提案する。さらにMIT をとリまく「競創」の風土を生き抜く術について話す。

主催:北海道大学情報科学研究科GCOEプロジェクト

共催: 電子情報通信学会北海道支部、 IEEE Sapporo Section、 IEEE WIE Sapporo Section、 北海道大学人材育成本部、 北海道大学大学院工学研究科

世話人:北海道大学大学院情報科学研究科教授 長谷山美紀 北海道大学大学院情報科学研究科棟

2009年8月3日

|

教員:

石井 裕 (MITメディアラボ) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

地球環境と調和した持続的な農業生産システムが求められています。農業のなかで、私どもが直接食べることができる穀類を使わず、草で飼育できる家畜の意義が重要になってきました。環境調和型の草食家畜の生産システムについて、その消化機構や草を食べる行動をもとにお話しします。

場所: 弘前高等学校

日時: 2009年11月10日

|

教員:

近藤 誠司(北海道大学大学院農学研究院) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学プロフェッサー・ビジット, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

※学内限定

|

本授業は、北大を卒業し社会の各分野で活躍する方々を講師としてお招きし、学生時代から現在までの体験談などを話していただくが、これらを通じて、大学生活のあり方や将来のキャリアについて自ら考える能力を育成する。

|

教員:

亀野 淳(北海道大学高等教育機能開発総合センター )、 木村 純(北海道大学高等教育機能開発総合センター )、 三上 直之(北海道大学高等教育機能開発総合センター ) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

理系や文系に関係なく、科学リテラシー確立のためのコースであり、科学者になるためのコースではありません。このコースでは、主に天文学、地球科学と生物を学び、宇宙の進化から生命までを見ていきましょう。

また社会問題などにあらわれる地球温暖化や放射性廃棄物の問題は、人間の決めた分野で言うと、物理、化学、生物、地球物理にまたがっています。このため、これらの問題を議論するときには総合的な科学的知識が必要となります。そうした総合的な知識を得るためには、統合的なサイエンスのコースが最も適しています。このコースではサイエンス1およびサイエンス2で自然科学のすべてを概観できるようになっています。またこれにより自然界の構造的理解が明確にできるようになるでしょう。予備とする基本的な知識も必要ありませんので文系でも安心して受講できます。また、理系学生でもサイエンス全般にわたっての理解や、サイエンスとは何かを知っておくことは重要です。このコースでは、サイエンスに対しての知識と、大局的な理解を目指します。

この授業は、アメリカでその重要性が認識され、現在広く行われている統合的科学授業に基づいています。日本では、このコースが最初の試みとなりますが、世界標準の内容に基づきますので安心して受講してください。

・科学・技術の世界 ゼロからはじめる「科学力」養成講座1(2009)

|

教員:

鈴木 久男 (北海道大学理学研究院) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

地球上に最初の生命が生まれたのはおよそ35億年前の極限環境下と推定されています。以来、地球環境は比較的穏やかに保たれていますがその陰には過酷な環境に生きる微生物たちのすばらしいはたらきがあります。本講義では、ミクロ生命と地球環境の関わりについて紹介します。

場所: 函館中部高等学校

日時: 2009年11月18日

|

教員:

森川 正章(北海道大学大学院地球環境科学研究院) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学プロフェッサー・ビジット, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

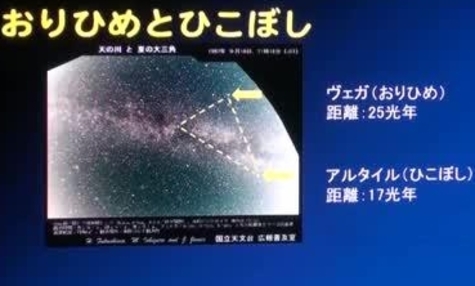

今年は、ガリレオ・ガリレイが望遠鏡を宇宙に向けてから400年です。ユネスコと国連はこれを記念して今年を「世界天文年」としました。

日本天文学会は、これに協賛して7月7日の七夕前後に全国各地で「世界天文年全国同時七夕講演会」を企画しました。

北海道大学でも、七夕講演会を行います。あなたも一緒に、宇宙のなぞを楽しんでみませんか。

主催: 北海道大学理学研究院、 北海道大学総合博物館

場所: 北海道大学総合博物館

日時: 2009年7月7日

・星のふるさとをながめよう -電波で見た天の川-

徂徠 和夫(理学研究院)

|

教員:

早崎 公威(北海道大学大学院理学研究院) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 工学部, 理学/自然科学, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

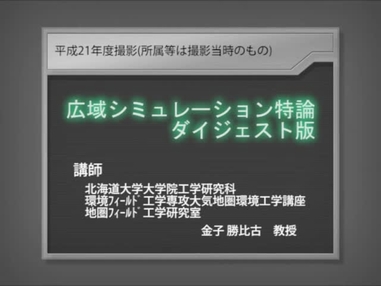

大型構造物・地殻の運動・破壊挙動や、地殻中の移動現象を計算する広域シミュレーション手法について学習します。さまざまな移動現象を記述する方程式と数値解法について理解するとともに、離散要素法(DEM)に代表される離散系力学の計算方法について学びます。さらに有限要素法(FEM)の基礎理論と計算手法の概要を理解した上で、大規模計算のための計算容量削減法と連立方程式の高速解法についても学びます。

本編撮影年度:平成20年度前期(第8~13回)

第2回以降の講義はこちら

ガイダンス以降の本編は、工学系教育研究センター(CEED)の配信システムで公開しています。

>CEEDの配信システムでは細かなチャプターの設定,自動的な言語翻訳,講師が発言した内容のテキスト表示等,視聴者を支援する機能が備わっています。

原則として北海道大学の学生向けに公開していますが、自己研鑽で学びを希望される方は科目等履修生や社会人大学院生等で学籍を取得し、正規の学生以外でも視聴可能となる手順がありますので、詳しくは右記のリンクよりCEEDのホームページを参照いただき、手順についてお問い合わせください。

|

教員:

金子 勝比古(北海道大学工学研究科) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 大学院でさがす, 工学/情報, 工学部, 工学院/工学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

-電波で見た天の川-

|

今年は、ガリレオ・ガリレイが望遠鏡を宇宙に向けてから400年です。ユネスコと国連はこれを記念して今年を「世界天文年」としました。

日本天文学会は、これに協賛して7月7日の七夕前後に全国各地で「世界天文年全国同時七夕講演会」を企画しました。

北海道大学でも、七夕講演会を行います。あなたも一緒に、宇宙のなぞを楽しんでみませんか。

主催: 北海道大学理学研究院、 北海道大学総合博物館

場所: 北海道大学総合博物館

日時: 2009年7月7日

七夕講演会

・宇宙とブラックホール

早崎 公威(北海道大学大学院理学研究院)

|

教員:

徂徠 和夫(北海道大学大学院理学研究院) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 工学部, 理学/自然科学, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

-北大総合博物館水産科学館の資料を利用した学生による試み-

|

北大函館キャンパス内にある水産科学館には、明治末から昭和初期まで水産学部で教鞭をとった疋田豊治氏の撮影による約6,000点にも及ぶガラス乾板が残されています。疋田氏は、シシャモの学名の命名者で、カレイの研究者として知られています。「疋田写真」は「北海道開拓写真」と並ぶ北大の所蔵する貴重な歴史資料ですが、これまでほとんど紹介されてきませんでした。この「疋田写真」を研究し、展覧会を準備する院生・学生の活動について報告します。

|

教員:

谷古宇 尚(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学教育GP, 文学/思想/言語, 歴史/民俗, 水産学, 水産学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

Basic On-board Training of Fisheries Sciences

|

水産学部附属練習船「おしょろ丸」に乗船し,水産学の対象となる海というフィールドを実体験すると同時に,フィールドに出るために必要な船の航法や海図等を通した地学の理解,またイカ等の生物採取,イルカ等の観測等により生きた海洋生物に接し,海洋生物の生息を理解します。全体にグループ学習を通して船という空間での規則正しい共同生活を体験します。

|

教員:

高木 省吾(北海道大学水産学部附属練習船おしょろ丸)、 芳村 康男(北海道大学大学院水産科学研究科)、 山口 篤(北海道大学大学院水産科学研究科)、 細川 雅史(北海道大学大学院水産科学研究科) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 水産学, 水産学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

歯の解剖学

|

歯の基本的な形態を理解するとともに、歯科臨床で必要とされる造形法の基本的技術を修得します。

関連講義

基本技術実習(2008年度)

エクセレント・ティーチャー

本講義を担当している土門卓文教授は、平成19年度エクセレント・ティーチャーに選ばれています。

授業実施上の取組・工夫などについては、こちらをご覧ください。

|

教員:

土門 卓文(北海道大学大学院歯学研究科) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 医学/保健学, 学部でさがす, 歯学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

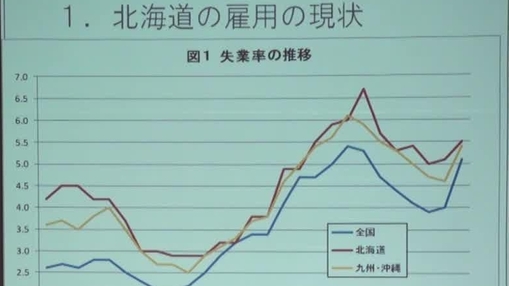

北海道の雇用を創る-産業、大学教育、人材育成-

|

厳しい雇用環境の中、雇用を創出することが重要な政策課題となり、北海道ではよりその側面が大くなっています。雇用を創出するためには、中長期的な視点で産業を育成していくことが重要ですが、そのためには産業を支える人材の育成が不可欠である。本講義ではこの人材育成に大学教育は役立っているのか、どのような役割を果たしているのか、諸外国と比較しながら考えます。

|

教員:

亀野 淳(北海道大学高等教育推進機構) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |